2026年のバレンタインシーズン、職場での義理チョコ文化が大きく変化しています。かつては「毎年恒例」として定着していた義理チョコですが、今では“渡さない”という選択が主流になりつつあります。その背景には、コロナ禍を経て働き方や人との距離感が変わったこと、そして多様な価値観が尊重されるようになったことが挙げられます。義理チョコを渡すかどうかという選択は、単なる礼儀ではなく、職場の文化や個人のスタイルを映し出す鏡のような存在になっているのです。さらに、SNSやニュースでは「もう義理チョコは不要?」という議論も活発化しており、若い世代を中心に“感謝は言葉やメッセージで伝える派”が増えています。では、実際に働く人たちはどのように感じ、どのように行動しているのでしょうか?

職場における義理チョコの現状

職場で義理チョコを渡す理由とは?

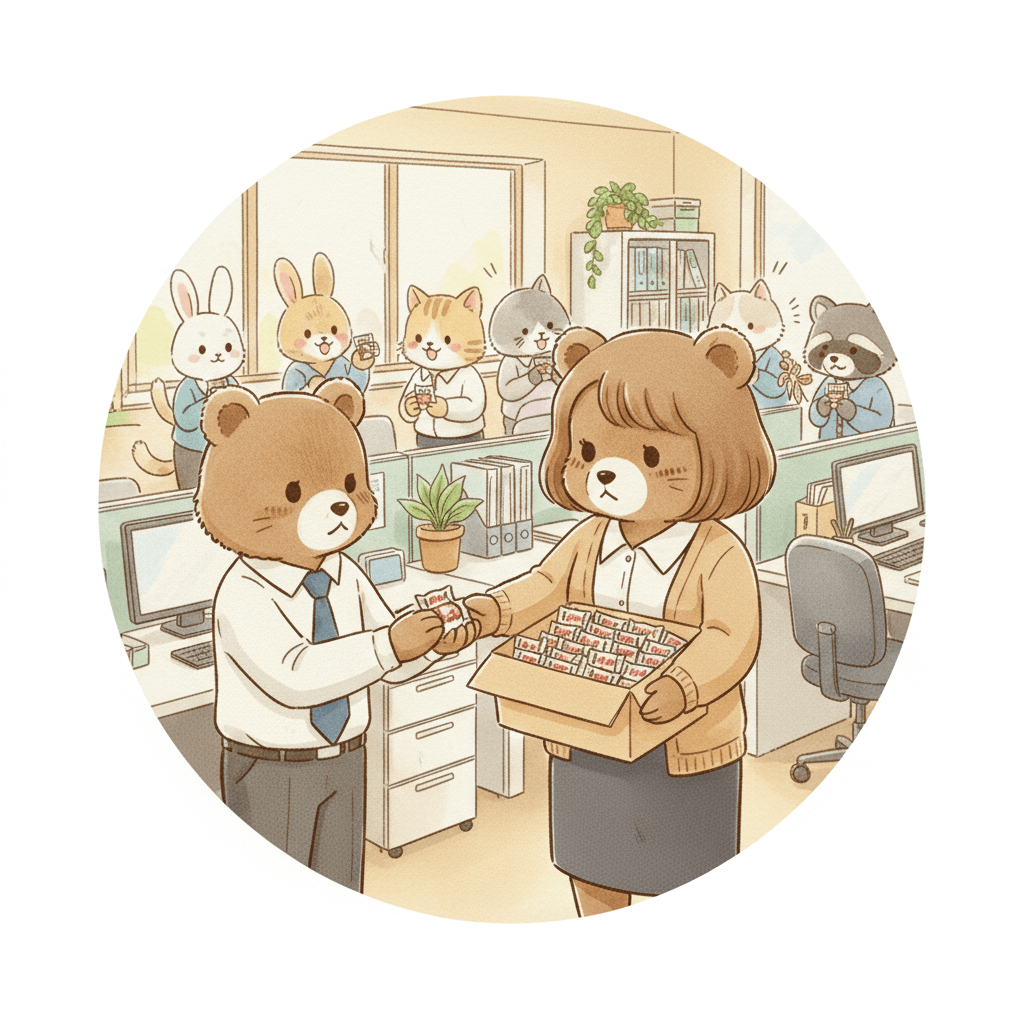

義理チョコを渡す理由として最も多いのは、「日頃の感謝を伝えるため」です。特に、チームワークを重視する職場では、ちょっとした気遣いとして義理チョコを渡す人もいます。さらに、普段はなかなか「ありがとう」と言いにくい関係性の中で、チョコレートという小さな贈り物が気持ちを伝える架け橋になることもあります。中には、同僚同士のモチベーション維持や、プロジェクトの節目に合わせて渡す人も増えており、バレンタインデーを“職場の絆を深めるイベント”として活用する動きも見られます。しかし2026年現在では、「形式的だから不要」という意見も増え、“気持ちがこもっていない義理チョコは逆効果”という声も出ています。

義理チョコがもたらすコミュニケーションの効果

バレンタインをきっかけに職場内の会話が増えるというポジティブな面もあります。普段あまり話さない上司や同僚と笑顔で交流できる機会として、義理チョコを活用する人もいます。また、チョコをきっかけに「おすすめスイーツ」や「休日の過ごし方」といった雑談が生まれ、チームの雰囲気が明るくなるという効果も。特にテレワーク中心の職場では、リアルなコミュニケーションを生み出す貴重なイベントとして再評価されている側面もあります。

最近の職場における義理チョコの廃止傾向

2026年では、企業単位で義理チョコ文化を廃止する動きが進んでいます。「社内での贈り物は禁止」「個人的なやり取りは控える」といったルールを設ける企業も増加。性別や立場による気遣いの負担を減らす目的があります。また、ハラスメント防止の観点からも、義理チョコを巡る誤解やトラブルを未然に防ぐためのガイドラインを作成する企業が増えています。これにより、“感謝を伝えるなら言葉や社内メッセージカードで”という新しい形式が広まりつつあります。

義理チョコが迷惑とされる理由とは?

「お返しが面倒」「気を使う」「金銭的負担がある」などの理由から、義理チョコを“迷惑”と感じる人も少なくありません。特に若い世代では、職場でのバレンタイン文化そのものを煩わしいと感じる傾向が見られます。さらに、「誰に渡すか」「どのくらいの金額が妥当か」といった判断に時間を取られること自体をストレスと感じる人も多く、義理チョコ=プレッシャーの象徴という意見も増えています。また、受け取る側からも「お返しに気を遣う」「断りづらい」といった声が上がっており、結果的にお互いが負担を感じてしまうケースが少なくありません。中には、職場内の人間関係が悪化したり、誰かがもらえなかったことでトラブルになるなど、“義理チョコハラスメント”と呼ばれる事例も報告されています。

義理チョコの文化と職場環境の変化

テレワークやハイブリッド勤務の普及により、チョコを直接渡す機会が減少しています。その代わりに、オンラインで感謝を伝える「メッセージギフト」や「電子チョコレートカード」など、新しいスタイルが登場しています。こうしたデジタルギフトの人気は年々高まっており、物理的な贈り物よりも気軽でスマートな方法として支持を集めています。また、企業によってはバレンタイン企画を廃止する一方で、代わりに「感謝を伝える日」として社内イベントを開催するなど、文化を柔軟に再定義する取り組みも進んでいます。

義理チョコを贈る際の注意点

義理チョコを渡すタイミング”2月14日”の重要性

基本的には2月14日当日に渡すのがマナー。ただし、休日に当たる場合は前営業日に渡すのが一般的です。出勤スケジュールを確認しておきましょう。また、同僚や上司が出張・在宅勤務の場合は、事前に日程を把握して柔軟に対応するのがスマートです。朝一番や昼休憩など、人が落ち着いた時間に渡すことで、バタバタせずに自然な雰囲気を演出できます。さらに、2026年の傾向としては「さりげなく置いておく」「メッセージカードを添える」といった控えめな渡し方が好印象とされています。忙しい職場では、コミュニケーションを邪魔しないタイミングを見極めることが重要です。

職場での義理チョコにおけるマナーとルール

個人差を考慮することが大切です。特定の人にだけ渡すのではなく、部署全体やチーム単位で配ることで、公平感を保てます。加えて、包装のセンスやメッセージの言葉遣いにも気を配りましょう。過度に高価なものや意味深な言葉を避け、「お疲れさまです」「いつもありがとうございます」といったシンプルで好感の持てる表現が無難です。また、上司と部下の関係では特に、立場の違いを意識しすぎず自然体で渡すことが印象を良くします。

渡さない選択もアリ?職場での義理チョコの必要性

2026年では、「渡さない=冷たい」という考え方はもう古いです。義理チョコを渡さない=自分らしい働き方を選ぶという価値観が広がっています。実際、職場全体で「今年は義理チョコなしでいこう」と合意するケースも増えており、無理に合わせず、心地よい人間関係を築くことが重視されるようになっています。感謝の気持ちは、メールやちょっとした言葉でも十分に伝えられる時代です。大切なのは、チョコを渡すこと自体ではなく、相手を思いやる気持ちをどう表現するかという点だといえるでしょう。

職場での義理チョコのおすすめアイテム

おしゃれなパッケージや個包装の義理チョコ

2026年は、サステナブル素材のパッケージが注目されています。個包装タイプは配りやすく、衛生面でも安心です。特に、リサイクル紙や生分解性プラスチックを使用した包装は環境意識の高い職場でも評価が高く、エコとおしゃれを両立したデザインがトレンドとなっています。また、デザイン性も重視され、パステルカラーやシックなブラック、和モダンな包み紙など、性別を問わず受け取って嬉しい見た目が人気です。さらに、個包装には「一言メッセージ」付きや、開けると香りが広がる工夫が施されたものも増えており、小さな驚きや感動を演出するギフトとして選ばれています。

高級感あふれる義理チョコ選びのポイント

価格よりも、見た目とブランドの信頼感が重要。1人あたり500〜1,000円程度でも、上品な印象を与えられます。特に、高級感を演出するためには、パッケージの素材や質感、ブランドロゴの配置がポイントです。シンプルなデザインでも、マットな質感やゴールドのアクセントを加えることで、洗練された印象に仕上がります。また、トレンドとしては海外ブランドだけでなく、地元のクラフトチョコレートやBean to Barブランドにも注目が集まっています。味にこだわりながらも環境や生産者への配慮を示すことで、センスと気遣いの両方を感じさせるギフトになります。

義理チョコの定番と新しいトレンド

手作りはあり?義理チョコに対する考え方

2026年では手作りチョコは避ける傾向にあります。衛生面への配慮やプライベートな印象を与えないためにも、市販品が主流です。ただし、少人数のチームや仲の良い同僚との関係では、簡単なアレンジや手作り風の市販キットを使った“セミ手作り”スタイルが人気を集めています。たとえば、既製のチョコにデコレーションを加えたり、ラッピングだけを手作業で仕上げるなど、気持ちは込めつつも負担を抑えた方法です。また、衛生面の安心感を重視し、使い捨て手袋や密封包装を意識するなどの工夫も求められています。さらに、職場によっては「手作り禁止」のルールを設けるケースもあり、渡す前に社内ルールを確認することがマナーとなっています。こうした背景から、手作りチョコは“避ける”だけでなく、TPOに合わせて柔軟に選ぶ時代へと変化しています。

職場で喜ばれるスイーツとお菓子の選び方

個包装で食べやすく、持ち帰りやすいものが好まれます。焼き菓子やチョコクッキーなども人気です。さらに、2026年の傾向としては、健康志向やアレルギー対応のスイーツにも注目が集まっています。糖質オフやグルテンフリーのチョコ、ナッツやドライフルーツ入りのバーなど、食の多様性を尊重した選び方が評価されています。また、オフィスで手を汚さずに食べられるよう、個別に包装された一口サイズのスイーツや、開けやすい簡易パッケージもポイントです。さらに、見た目にも楽しめるように、カラフルでフォトジェニックなデザインや、香りを楽しめるフレーバーチョコなども人気上昇中。職場全体の雰囲気を和ませるスイーツを選ぶことで、ちょっとしたリフレッシュタイムを演出できるのです。

本命チョコとの違い:義理チョコの特徴

本命チョコは「気持ち重視」、義理チョコは「感謝とマナー重視」。見た目や値段ではなく、渡す目的が違うことを意識しましょう。さらに、2026年の傾向では、贈る際の雰囲気や伝え方にも明確な違いが見られます。本命チョコは相手の好みを細かくリサーチし、手紙や特別な演出を添えるのが一般的ですが、義理チョコはあくまで日頃の感謝を表すもので、「みんなに平等に渡す」「さりげなく配る」といったスタンスが基本です。また、本命チョコが個人的な関係を深めるための贈り物であるのに対し、義理チョコは職場の人間関係を円滑に保つためのツールという位置づけです。そのため、感情よりも礼儀・雰囲気を重視したチョイスが求められます。加えて、2026年は“自分用チョコ”が広まっており、本命・義理・自分へのご褒美という三分類で考える人も増えています。これにより、義理チョコもただの形式ではなく、日常の小さな感謝を表すポジティブな行為として再評価されているのです。

義理チョコを渡さない選択肢

義理チョコを廃止する理由

男女平等意識の高まりや、無駄な気遣いを減らす風潮により、「義理チョコ廃止宣言」を出す企業も増えています。さらに、働き方改革やリモートワークの普及に伴い、そもそもチョコを“渡す機会”自体が減っているのも一因です。2026年では、チョコを贈るよりも「メッセージで感謝を伝える」文化が根づきつつあり、形より気持ちを重視する傾向が強まっています。特に大手企業や外資系企業では、バレンタインを「個人の価値観に関わるイベント」として扱い、社内での贈答を全面的に禁止するケースも。こうした動きの背景には、社員同士の公平性や心理的安全性を守る目的があり、“職場での人間関係を健全に保つ”ための選択として廃止が進んでいるのです。また、廃止をきっかけに「気を遣わなくて済む」「業務に集中できる」と感じる社員も多く、結果的に生産性向上につながったという報告も増えています。

義理チョコが必要ない人の意見

「仕事とプライベートは分けたい」「お返しを気にするのがストレス」などの声が多く、義理チョコ不要派が過半数という調査結果もあります。さらに2026年のアンケートでは、約6割以上のビジネスパーソンが「職場での義理チョコは時代遅れ」と回答しています。その理由としては、気遣いによる心理的な負担や、職場における性別や立場の違いが生む微妙な空気感などが挙げられます。また、義理チョコ文化が残っている職場では「もらわないと気まずい」「渡さないと悪く見られる」という暗黙のプレッシャーを感じる人も少なくありません。その一方で、義理チョコを廃止した職場からは「気が楽になった」「コミュニケーションがより自然になった」といった前向きな意見も多く聞かれます。結果として、チョコを渡すかどうかは単なるマナーではなく、働き方や人間関係の在り方を考える一つの指標になっているといえるでしょう。

渡さないためのコミュニケーション術

「今年は全員でやめよう」など、事前に相談して合意形成を取ることが大切です。言い出しにくい場合は、メールや社内チャットで提案するのもおすすめ。さらに、上司やチームリーダーに一度確認を取ってから全体に共有することで、誤解や気まずさを防ぐことができます。たとえば、「今年は業務の都合もあるので、チョコのやり取りはなしにしませんか?」といった柔らかい言い回しを使うとスムーズです。また、個人的に渡すのを控えたい場合でも、感謝の言葉やちょっとしたメッセージカードで代替すると、関係を良好に保つことができます。社内チャットではスタンプや軽い挨拶で気持ちを伝えるなど、形式にとらわれずにコミュニケーションの温かさを保つ工夫が求められています。

義理チョコにかかる予算

義理チョコの相場と手ごろな価格帯

2026年の平均相場は1人あたり500円前後。全員に配る場合は、まとめ買いがお得です。なお、同僚全員に配る場合は人数に応じて1,000〜3,000円程度の予算を見ておくと安心です。特に部署単位でまとめて購入する場合は、業務用パックや大容量ギフトセットを活用することでコストを抑えつつ品質を確保できます。また、チームごとに「男女関係なく配るスタイル」が増えており、カジュアルな価格帯で統一感を持たせることもポイント。さらに、職場の雰囲気に合わせて「少し高めのブランドチョコ」と「日常的に楽しめるお菓子系チョコ」を組み合わせるのも人気の方法です。全体としては、見た目の上品さとコスパのバランスを取ることが、2026年の義理チョコ選びの重要なキーワードとなっています。

予算内で選べるおすすめ義理チョコ

無印良品やロイズ、カルディなどでは、低価格でも高見えするチョコが多数販売されています。さらに2026年は、コスパを重視しながらも品質にこだわる傾向が強まり、パッケージのデザイン性や限定フレーバーにも注目が集まっています。たとえば、ロイズの季節限定生チョコや、カルディのオリジナル輸入チョコレートは、手頃な価格ながら上品な味わいと見た目の良さで人気です。無印良品のシンプルデザインチョコも、職場で配るのにちょうど良い控えめな印象が好まれています。また、オンライン限定の“まとめ買い割引”や“ギフトラッピングサービス”を活用すれば、予算を抑えつつもワンランク上の印象を演出することができます。さらに、フェアトレードチョコやサステナブル素材を使った商品を選ぶことで、センスと社会的意識の高さをアピールすることも可能です。

バレンタインデーに向けた準備にかかる費用

包装資材やカードを含めると、全体で2,000〜3,000円程度が目安。オンラインショップを活用して、早めの準備を心がけましょう。

まとめ:2026年の義理チョコは「無理せず・気持ちよく」

職場での義理チョコ文化は、感謝を伝える手段から“ストレスを減らす選択”へと変化しています。無理に合わせる必要はなく、自分らしいスタイルでバレンタインを楽しむのが、これからの時代の新常識です。