新幹線領収書の宛名記入を避けるべき理由

新幹線の領収書に宛名を自分で記入することのリスク

新幹線の領収書を受け取る際、宛名欄が空欄のまま発行される場合があります。しかし、そこに自分で宛名を手書きで記入するのは避けた方が良い行為です。理由は、領収書の改ざんと誤解されるリスクがあるためです。特に、会社や税務署に提出する際には、発行元が正式に記載した宛名でなければ無効と判断される場合もあります。さらに、自分で記入してしまうと、文字の書き換えやインクの違いによって「後から修正した」と見なされる可能性も高く、信頼性を損ねることにつながります。こうした状況は、後の経理処理や監査で問題視されることがあるため、安易に宛名を書き込むのは危険です。

また、最近では電子的な領収書やシステム連携による発行も進んでおり、発行時に正しい宛名を入力すれば自動的に記載されるケースが増えています。「後で書き足す」よりも、「最初に正しく発行してもらう」ことが基本ルールです。

経費精算における正確な宛名の重要性

経費精算では、領収書に記載された宛名が正確であることが非常に重要です。宛名が本人名なのか法人名なのかで、経費として認められるかどうかが変わることもあります。たとえば、出張時に個人名で領収書を受け取ってしまった場合、会社によっては経費申請を拒否されるケースがあります。また、法人利用の場合は正式な法人名(株式会社・有限会社など)を含めて印字されているかを確認する必要があります。会社名の略称や旧社名での発行は避け、登記上の正しい名称を使用することが望ましいでしょう。

さらに、税務上の観点からも宛名の正確性は欠かせません。経費の証拠書類として提出する際、税務署は宛名・金額・発行日などを細かく確認します。宛名が曖昧であると「誰の支出なのか」が不明確となり、結果的に経費として否認される可能性があります。そのため、発行時点で正しい宛名を依頼し、証拠力の高い領収書を確保しておくことが大切です。

宛名記入によるトラブル例とその対策

実際に、「宛名を自分で書いたことで経費精算が通らなかった」「税務調査で指摘を受けた」というトラブルは少なくありません。中には、印刷面が感熱紙であるため手書き文字がにじみ、本来の発行内容が不明確になってしまったというケースもあります。また、発行担当者以外の筆跡があると、それだけで不自然と見なされることがあります。これらの問題を避けるためには、発行時に窓口で正式に宛名を記載してもらうことが最も確実です。みどりの窓口や券売機で発行を依頼する際に、「宛名を◯◯でお願いします」と明確に伝えましょう。

もしも宛名が空欄で発行されてしまった場合は、その場で修正を依頼するのが理想です。担当者が再発行に応じてくれるケースもあり、後から自分で書き込むよりもはるかに安全です。さらに、発行時の領収書データをスマートフォンなどで控えておくことで、万が一の紛失や誤記載にも備えられます。

新幹線領収書発行の基本知識

新幹線領収書の基本的な書き方

新幹線の領収書には、通常、宛名・金額・発行日・発行元(JR各社名)が記載されます。これらの情報は、経理処理や税務上の確認に欠かせない要素であり、ひとつでも欠けていると証憑としての効力が弱まることがあります。宛名欄は正式な発行時に入力されるため、空欄の場合は自分で書かないことが原則です。また、発行元が明記されていることも重要で、例えば「JR東日本」「JR西日本」など、どの会社の発行かによって取り扱いが異なる場合があります。領収書には購入区間や乗車日、支払方法が記載されていることもあり、これらを確認しておくことで後日の照合がスムーズになります。

加えて、印字方式にも注意が必要です。感熱紙の場合は時間とともに文字が薄くなるため、コピーを取るかスキャンして保存しておくのが安心です。紙が劣化して内容が読めなくなった場合、経費精算時にトラブルの原因となることがあります。こうした基本的な知識を押さえておくことで、領収書をより正確かつ信頼性の高い書類として扱えます。

みどりの窓口での領収書発行方法

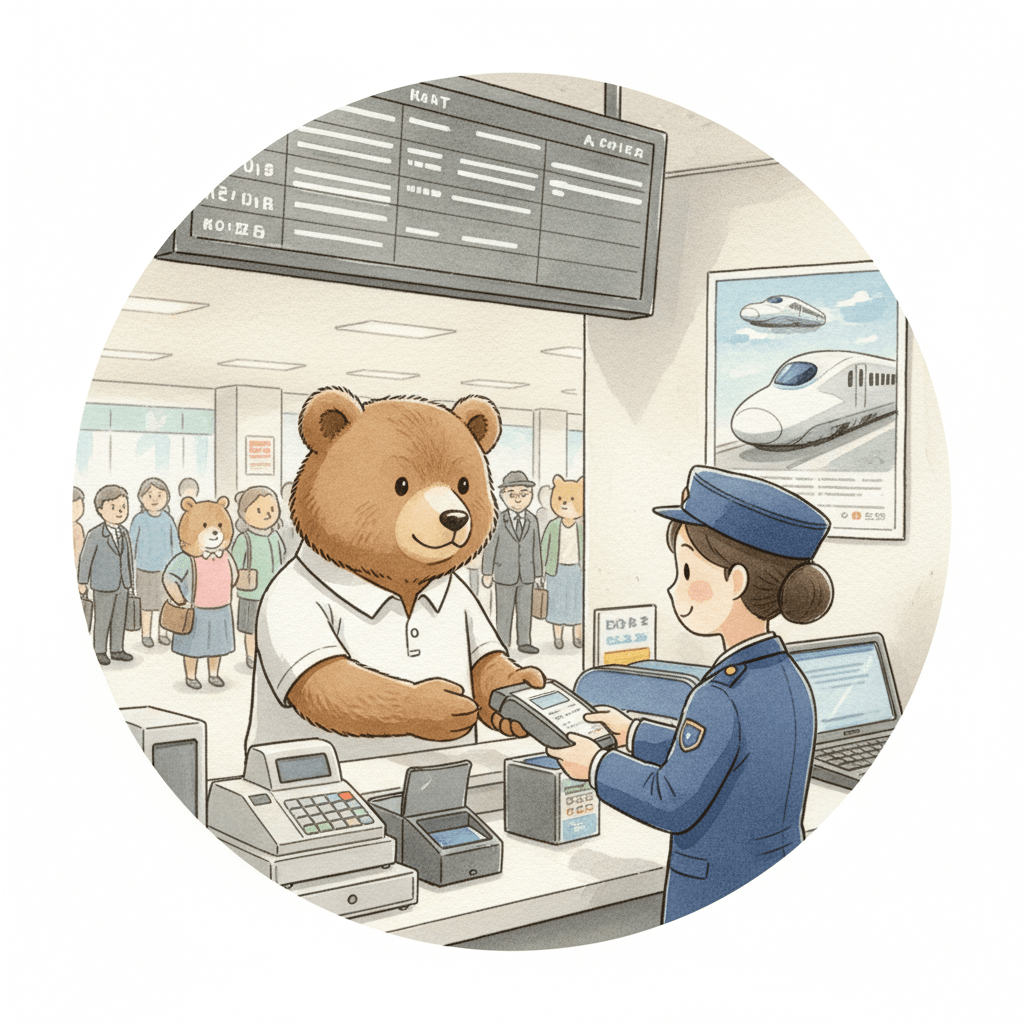

みどりの窓口では、切符購入時に「領収書をお願いします」と伝えるだけで簡単に発行してもらえます。その際、宛名を指定することができるため、法人利用の場合は必ず会社名を明確に伝えましょう。特に法人名は略称ではなく、登記簿に記載されている正式名称を用いることが大切です。担当者に依頼するときは、「株式会社〇〇宛でお願いします」とはっきり伝えるとスムーズです。

さらに、発行のタイミングも重要です。切符購入後に領収書を依頼すると、発行システムの制約上、対応できないケースもあるため、購入時にその場で依頼することを習慣にしましょう。窓口以外にも、自動券売機の一部では宛名を入力できる機能がありますが、入力ミスに注意が必要です。誤った宛名で印字されると再発行が難しいため、印字内容を必ずその場で確認しましょう。

再発行の手続きと注意点

領収書を紛失した場合でも、再発行は原則不可です。JRのシステムでは、発行済み領収書の再出力は認められないため、紛失した場合は利用証明書や支払証明書で代替することになります。特にクレジットカードで支払った場合は、カード会社の利用明細を証拠として提出できる場合があります。現金払いの場合は、購入記録が残っていない限り証明が難しいため、領収書の保管を徹底する必要があります。

また、紛失防止の観点からは、受け取った領収書をすぐにスキャンしてクラウドや社内システムに保存することをおすすめします。電子データとして保存しておけば、後で検索や再提出が簡単になります。もしも汚損や破損が発生した場合でも、スキャンデータが残っていれば、一定の証拠として活用できることがあります。このように、再発行が難しい領収書ほど、受け取り後すぐのデジタル管理が大切です。

就活・出張での新幹線領収書の取り扱い

就活における交通費の経費精算方法

就職活動で企業に交通費を請求する場合、宛名は自分の氏名で問題ありません。ただし、提出先の企業が指定するフォーマットがある場合は、それに従いましょう。特に交通費精算のルールは企業ごとに異なり、領収書原本の提出を求める企業や、電子データでの申請を認める企業もあります。応募先の指示を確認し、誤った形式で提出しないよう注意が必要です。

また、領収書の提出時には、経路や交通手段を明確に記載しておくことが望ましいです。たとえば「東京駅-名古屋駅(新幹線・自由席)」といった詳細を添えることで、担当者の確認作業がスムーズになります。就職活動においては、企業が支給する交通費が「実費精算」か「定額支給」かによっても扱いが異なるため、領収書の宛名・金額・日付が一致しているかを必ず確認しましょう。さらに、ICカードやスマホ決済などを使用した場合は、利用履歴をスクリーンショットや印刷で添付しておくとより確実です。

出張旅費精算書に必要な情報

出張の際は、日付・区間・金額・宛名が正確に記載された領収書を提出します。宛名を誤って記載した場合、精算処理が遅れることもあるため、注意が必要です。さらに、出張目的・訪問先・出発・到着時刻などの情報を出張報告書や旅費精算書に明記しておくと、後日の確認が容易になります。会社によっては、領収書のほかに行程表や出張命令書の添付を義務付けている場合もあります。これらを整えて提出すれば、精算プロセスがスムーズに進み、経理担当者の確認時間を短縮できます。

また、出張経費には交通費以外にも宿泊費・日当・交際費などが含まれることがあり、それぞれで領収書の宛名や発行元の確認が必要です。領収書は用途ごとに分けて整理し、まとめて提出することが推奨されます。とくに複数区間を移動する長距離出張では、区間ごとに領収書を分けて取得しておくと後で経路の証明がしやすくなります。

法人や個人事業主が知っておくべき宛名のルール

法人では、会社名で発行された領収書が原則有効です。個人事業主の場合は、屋号または氏名を宛名にするのが正しい方法です。誤って「上様」などとした場合、税務上の証拠能力が弱まることがあります。また、宛名が会社名であっても、支払を行ったクレジットカード名義や口座名義が異なると、税務上の整合性が取れない場合があります。そのため、支払者名義と宛名を一致させることが重要です。

さらに、個人事業主が業務経費として新幹線利用を計上する場合、宛名は「屋号+氏名」の形式が最も望ましいとされています。例:「〇〇商店 山田太郎」などです。これにより、個人の私的利用ではなく事業目的での支出であることを明確にできます。また、電子帳簿保存法の改正により、領収書を電子データで保存する際も、宛名の正確性と発行元情報の保持が義務付けられています。税務署からの照会に対応できるよう、データ化する際は解像度・日付・発行元を正確に記録しておくことが求められます。

新幹線領収書と税務処理の関係

消費税や経費計上の基本知識

領収書は、消費税の控除や経費計上の証拠書類として非常に重要です。正しい宛名が記載されていないと、税務上で否認されるリスクがあります。さらに、経費精算や税務調査においては、領収書に記載されている宛名、金額、日付、支払方法、発行元などの情報がすべて一致していることが求められます。宛名が不正確だと、経費として認められないだけでなく、税務署から追加の書類提出を求められる場合があります。また、消費税の控除を受ける際には、発行元の登録番号や支払手段の記録も確認対象となることがあり、詳細な情報が揃っていないと控除が適用されない可能性があります。

領収書の宛名記入における税務上の注意点

宛名を自分で追記した場合、税務署から「改ざんの可能性」を指摘されることがあります。そのため、宛名は必ず発行時に印字されたものを使用するようにしましょう。さらに、発行された領収書の内容は、購入証明書やクレジット明細などと照合できるようにしておくと安心です。税務調査では、領収書の信頼性が重要視され、手書きで修正した痕跡がある場合、追加資料の提出や説明を求められることがあります。また、電子データでの保管やクラウド管理を行う場合も、印字内容と同一の状態で保存することが推奨されます。宛名の不一致は、経費計上や税務処理の正確性に直接影響するため、初めから正しい宛名で発行してもらうことが最も安全な方法です。

利用者が気をつけるべき管理方法

新幹線領収書のデータ管理と保管方法

領収書は、5〜7年間の保存義務があります。紙のまま保管する場合は、日付順や出張先ごとに整理するのがおすすめです。

電子データとしての領収書活用法

電子帳簿保存法により、電子データでの保管も認められるようになっています。スマホで撮影し、日付や金額を入力しておけば、後で検索や確認が容易です。

領収書紛失時の対応策

領収書を失くした場合は、利用証明書やクレジットカード明細を提出して代替する方法があります。紛失時には、すぐに上司や経理担当へ報告し、再発行の可否を確認しましょう。

まとめ

新幹線の領収書に関しては、宛名を自分で記入するのは避けるべきです。正式な手続きで宛名を発行してもらうことで、経費精算・税務処理・信頼性のすべてを確保できます。