大晦日といえば、一年を締めくくり、新しい年を迎える大切な日です。家族で過ごしたり、除夜の鐘を聞いたりと、日本ならではの文化が根付いています。しかし、昔から「大晦日にしてはいけない」と言われる行動があるのをご存じでしょうか。縁起を重んじる日本人にとって、大晦日の過ごし方は新年の運気を左右すると考えられてきました。

ここでは、古くから伝わる大晦日のタブーや避けたい習慣をまとめてご紹介します。

1. 夜の掃除はNG

大掃除は年末の恒例ですが、大晦日の夜に掃除をするのは良くないとされます。「せっかく招いた福を掃き出す」と信じられてきたためです。特に玄関や水回りの掃除は、新年を迎える直前には控えましょう。

- 夜にほうきを使って外へ掃く行為は「幸運を追い出す」とも言われています。

- 昼間に掃除を終わらせ、夜はゆっくりと新しい年を迎える準備にあてるのが理想的です。

- 地域によっては、大晦日の夜に埃を立てること自体が神様を不快にさせるとされる風習もあります。

2. 正月飾りは31日に飾らない

しめ縄や門松などの正月飾りは28日までに飾るのが理想。大晦日に用意するのは「一夜飾り」と呼ばれ、神様に対して失礼と考えられています。29日も「苦(9)」に通じるため避けられます。

- 遅れてしまった場合は、30日(晦日)に飾るのが最後のチャンス。

- 飾りを片付けるのは松の内が終わる1月7日頃。

- 飾るタイミングを守ることで、より清らかな気持ちで年神様を迎えられます。

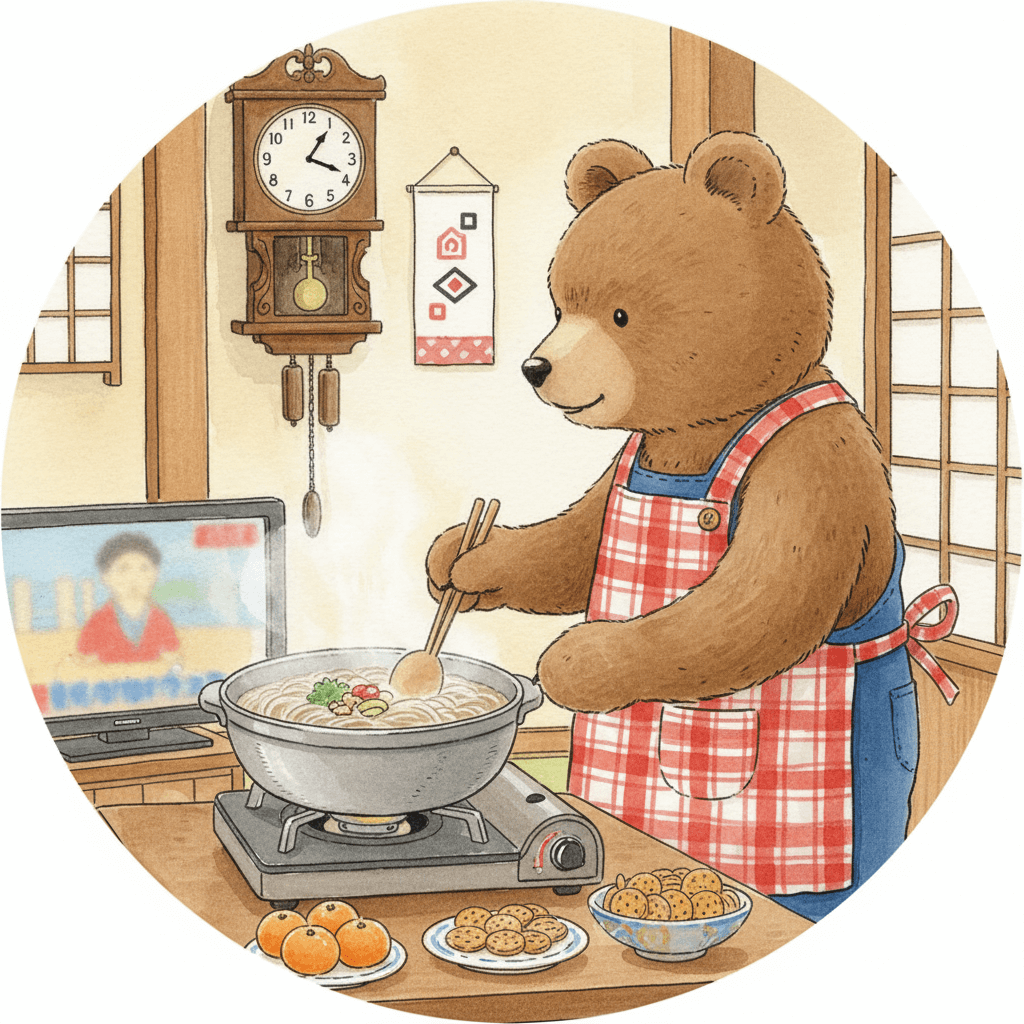

3. 年越し蕎麦は残さず食べる

年越し蕎麦には「細く長く健康で過ごせるように」という願いが込められています。残すと縁起が悪いので、必ず食べ切りましょう。

- 蕎麦は切れやすいため「今年一年の災厄を断ち切る」という意味もあります。

- 地域によって温かい蕎麦ではなく冷たい蕎麦を食べたり、縁起物の具材を添える風習も。

- 家族で食卓を囲み、笑顔で食べ切ることが新年の良いスタートにつながります。

4. 仏壇やお墓参りは避ける

大晦日に仏壇掃除やお墓参りをするのは縁起が悪いとされます。「新年を死者とともに迎える」ことになってしまうためです。

- 供養やお参りは年内の早い時期に済ませる。

- 仏壇掃除は神様を迎える準備の前に終える。

- 大晦日の夜に墓参りをするのは不吉視される地域も。

- 29日以前に済ませるのが良いとされ、30日を最後の区切りとする風習もあります。

- 感謝の気持ちを持って早めに行動すると安心して新しい年を迎えられます。

5. 借金や未払いを翌年に持ち越さない

お金の整理も重要です。借金や未払いを残したまま年を越すのは運気を下げると考えられてきました。

- 昔から「年を越す借金は一生続く」との言い伝えあり。

- 商売をしている家庭では、掛け売りやツケを年内に清算するのが礼儀。

- 現代ではクレジットカードの支払いや公共料金の滞納を年をまたがずに済ませる。

- 財布や通帳を見直し、整理整頓することで気持ちよく新年をスタートできます。

6. 火や刃物の使用は控える

包丁やハサミなどの刃物は「縁を切る/福を断ち切る」とされます。火の使用も控え、年の変わり目は穏やかに過ごすのがよいでしょう。

7. お金の貸し借りをしない

新しくお金を貸したり借りたりするのも縁起が悪いとされます。大晦日の金銭のやり取りは「福を逃がす」と信じられていました。

8. 喧嘩は禁物

家族や友人と過ごす大晦日に喧嘩をすると、不和を翌年に持ち越すとされます。穏やかな時間を大切にしましょう。

9. 洗濯はしない

大晦日に洗濯をすると「福を水に流す」と言われます。特に新年を迎える直前の洗濯は避け、衣類や寝具は年内に整えておきましょう。

10. 元旦に布団を干すのはNG

年が明けてから布団を干すのは「家の福を追い出す」とされます。布団干しや寝具の手入れも年内に済ませましょう。

11. 夜更かしや外出にも注意

- 地域によっては「年をまたいで外に出ると福が来ない」と言われる。

- 年神様を迎える前に寝過ごすのも良くない。

- 現代では自由に過ごせますが、昔ながらの言い伝えとして覚えておくと面白いです。

まとめ

大晦日は新しい年を迎える大切な節目の日。以下の行動は昔からタブーとされてきました。

- 大晦日の夜に掃除をする

- 正月飾りを31日に飾る(一夜飾り)

- 年越し蕎麦を残す

- 仏壇掃除や墓参り

- 借金や未払いを翌年に持ち越す

- 火や刃物を使う

- お金の貸し借り

- 喧嘩をする

- 大晦日に洗濯する

- 元旦に布団を干す

- 年をまたぐ夜更かしや外出

これらはすべて「新しい年を気持ちよく迎えるための知恵」として受け継がれてきたものです。迷信と感じるかもしれませんが、習慣を取り入れることでより清々しい気持ちで新年をスタートできるでしょう。